ICL(眼内コンタクトレンズ)は、その安全性と術後の安定性から、近年需要が急激に増加しています。しかし、目にレンズを挿入することへの不安を感じる方も多く、「手術に失敗することはないのか?」、「どのようなリスクが伴うのか?」といった疑問を持つ方も多いかと思います。

ここでは、ICL手術における失敗の実態や存在するリスク、さらに後悔しないために知っておくべき点についてご説明します。

ICLとは

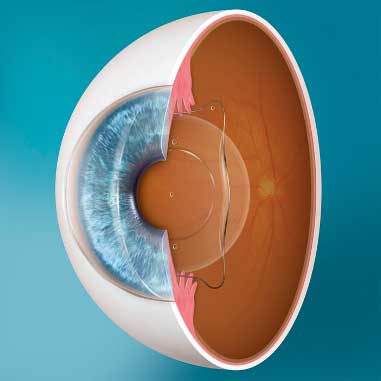

ICL(眼内コンタクトレンズ)は、「永久コンタクトレンズ」とも呼ばれ、目の中に小さなレンズを挿入して近視、遠視、乱視を矯正する屈折矯正手術の一種です。このレンズは非常に長持ちで、理論上は半永久的にレンズを入れておくことが可能です(通常は加齢などによる白内障の手術の際に取り除かれることが多いです)。

ICLのレンズは生体適合性が高い(人の体に優しい)素材で製造されているため、目に長期間留めておいても拒絶反応が生じにくいという特性があります。

安全性

- 長期的に視力が安定(近視の戻り(近視の再発)が少ない)

- ラインセンス取得医のみができる手術(STAAR Surgical社レンズの場合)

- 厚生労働省が認可している(2010年認可)

- 目に優しいレンズ素材(コラマー:コラーゲンとHEMA(ヒドロキシエチルメタクリレート)の共重合体素材)

- 必要に応じてレンズの摘出が可能

- ドライアイが起きにくい

ICLで発生しうる失敗とは?

手術は常にリスクを伴いますが、ICL手術においては失明の危険性は非常に低い、ほぼゼロに近いと考えてよいでしょう。ただし、術後の眼内炎などの感染症リスクは存在します(約0.02%程度)ので、これには特に注意が必要です。

感染を防ぐためには医療機関の徹底した対策だけでなく、患者様自身の術後のケアも非常に重要です。そのためリスクを最小限に抑えるためにも必ず医師の指示を守るようにしてください。

ICL手術で挙げられる主な失敗は、「ICLの術後に起こりうる問題(リスク)」に該当するものが大半です。ICLを検討中の方は、これらのリスクをよく理解しておくことをお勧めします。

ICLの術後に起こりうる問題(リスク)

レンズ位置のズレ

ICL手術では、事前の精密検査を通じて適切なレンズサイズを定め、その後レンズを虹彩と水晶体の間に挿入します。稀に強い衝撃によってレンズが回転したり、位置がズレたりすることがあり得ます。レンズの回転が視力に影響を与えなければレンズの交換は不要ですが、乱視用レンズの場合、位置のズレが視力に大きく影響するため、レンズの再固定や交換が必要になることがあります。

レンズの度数が合わない

ICL手術では、2回の検査を通じてレンズを決定することで、問題が発生する可能性を最小限に抑えていますが、時には想定した視力が得られない場合があります。そのような状況では、主に保証期間内にレンズの交換手術が行われることがあります。

過矯正

過矯正とは、近視を矯正しすぎて結果的に遠視の状態になることを指します。この状態では、ピント合わせに目の筋肉を過剰に使う必要があるため、目が疲れやすくなったり、頭痛が生じることがあります。

レーシック(LASIK)手術では近視が戻ることを考慮して強めに矯正しますが、ICL手術では事前の検査で決定した度数のレンズを使用するため、過矯正はほとんど発生しません。

ただし、裸眼での視力が悪かった人が突然良く見えるようになるため、一部の患者様は新しい見え方に順応するまで時間がかかる場合があります。これは時間の経過とともに解消しますが、必要に応じてレンズの交換を行うこともあります。

眼圧の上昇

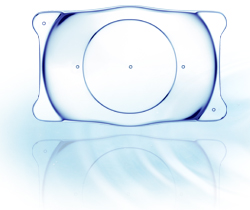

以前のICLレンズには、目の中を循環する房水の流れを阻害し、それが原因で稀に眼圧の上昇や緑内障を発症するリスクがありました。しかし、現在使用されているホールICLには、レンズ中央に小さな穴が開けられており、房水が自由に流れることができるように改良されています。この改良により、眼圧の上昇や緑内障の問題は大きく解消されております。

ハロー・グレア

ハロー現象は光が輪のように拡散して見える状態で、一方グレア現象は光が眩しく感じられる状態を表します。

最新のレンズでは、ハロー・グレアの発生は抑えられていますが、一部の方は手術後にこれらの現象を感じることがあります。通常、時間の経過するにつれて視力が安定し、これらの症状も徐々に薄れていくことが多いです。

感染症

ICL手術後に特に注意すべきは、眼内炎を含む感染症のリスクです。

ICLによる眼内炎の発生率は約5000~6000分の1と非常に低いですが、発生した場合には緊急の対応が必要となり、場合によってはレンズの摘出が必要になることもあります。

医療機関は感染予防と滅菌対策を徹底しておりますが、患者様にも術前術後の点眼薬の適切な使用や生活制限の遵守が求められます。そのためリスクを最小限に抑えるためにも、患者様の積極的な協力は不可欠です。